周树人到鲁迅:一个觉醒者的精神蝶变

二十世纪初的中国,是一座没有光的铁屋。旧伦理的锁链尚未锈蚀,新世界的火种却已在西潮冲刷下明灭不定。在这片精神的荒原上,一个绍兴青年握住了比手术刀更锋利的事物——他以笔为炬,剖开礼教温情脉脉的肌理,在阿Q的癞疮疤里窥见国民魂灵的沉疴;他化作狂人,撕碎历史书页间密密麻麻的“吃人”二字,却终在启蒙者的悖论中咀嚼出“绝望之为虚妄,正与希望相同”的苦涩。

1881年9月25日,鲁迅生于浙江绍兴一个没落的士大夫家庭。祖父周福清曾任翰林院庶吉士,父亲周伯宜是秀才,母亲鲁瑞出身书香门第,识字通文。幼年的鲁迅生活优渥,家中藏书丰富,为他奠定了传统文化基础。他常听祖母讲述民间故事,也爱读《山海经》《西游记》等书籍,尤其对绘图本兴趣浓厚,这些经历成为他日后文学创作的重要养分。

12岁入绍兴最严苛的私塾“三味书屋”,师从寿镜吾先生。课程以四书五经为主,但鲁迅私下痴迷野史笔记与民间艺术。他常在课间描摹《荡寇志》绣像,课余则流连于百草园,观察自然。这段经历被他写入散文《从百草园到三味书屋》,既怀念童趣,也暗讽刻板教育。

1893年,祖父因科场舞弊案入狱,父亲被革去秀才功名,周家迅速衰落。13岁的鲁迅随母亲避难乡下,目睹乡民势利嘴脸,初尝人情冷暖。次年父亲患水肿,鲁迅频繁出入当铺典当衣物,奔走药铺寻“药引”,却因庸医延误病情。这段经历成为《呐喊·自序》中“从小康坠入困顿”的痛楚记忆,也催生了他对传统医学与社会的批判意识。

1898年,17岁的鲁迅因家道中落离开故乡绍兴。父亲周伯宜的病逝与中医治疗的失败,让他对传统社会产生怀疑。在科举制度仍为主流的晚清,他选择进入南京的"无需学费"的新式学堂——江南水师学堂,既因经济压力,也暗含对旧制度的反抗。该校由洋务派创办,但校内封建残余严重:学生需背诵《圣谕广训》,等级森严的"候补官僚"制度令他失望。因反感"乌烟瘴气"的环境,半年后退学。后转学至江南陆师学堂附设矿路学堂,主修地质采矿。

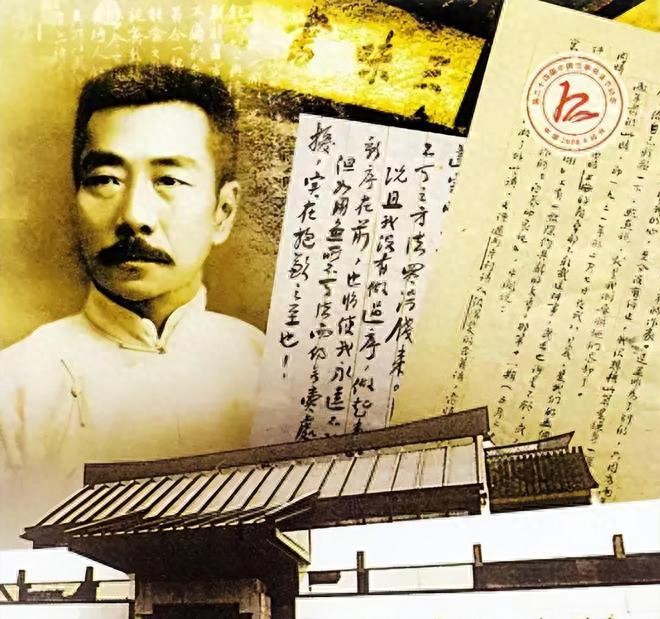

1902年,鲁迅以“南洋矿路学堂毕业生奏奖五品顶戴”身份,获清政府官派留学资格,年费400日元。他选择日本的直接原因是新式教育对科技与医学的重视,深层动机则源于对中医误治父亲的反思及救国救民的抱负。在东京弘文学院期间,鲁迅学习日语及基础科学,同时广泛接触维新思想。他阅读梁启超的《新民丛报》、章太炎的《民报》,参与反清革命团体光复会,并于1903年剪辫明志,表达对清政府的反抗。鲁迅对东京部分留学生耽于享乐的风气不满,写下《自题小像》抒发“我以我血荐轩辕”的志向,体现其从传统士子向现代知识分子的蜕变。

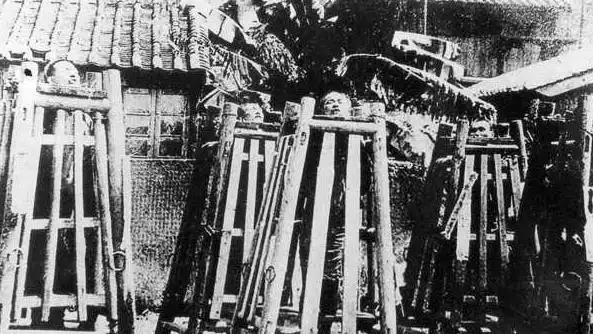

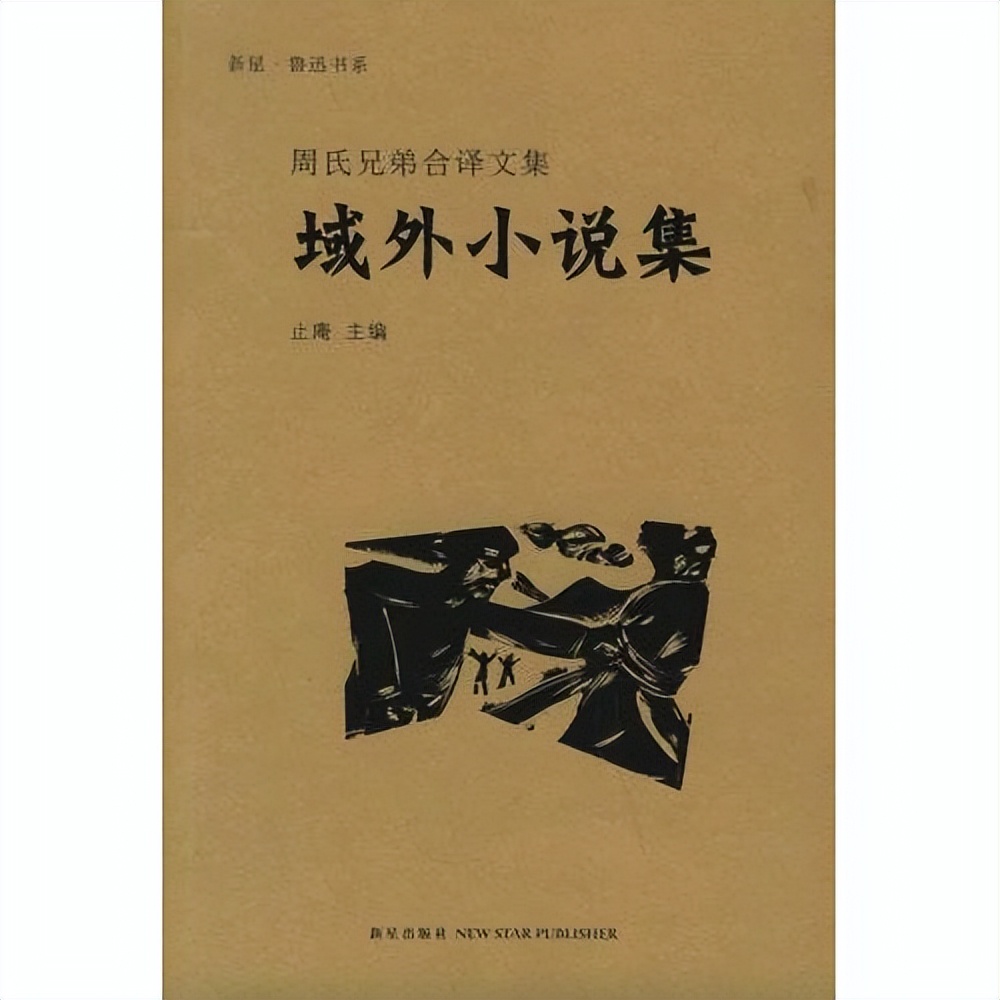

1904年,鲁迅转入仙台医学专门学校,成为该校首位中国留学生。1906年,细菌学课上播放的日俄战争影片中,中国人围观同胞被处决的麻木神情,令鲁迅深受震动。他意识到:“医学并非紧要事,愚弱的国民即使体格健全,也只能做无意义的看客。”遂决定以文学改造国民精神,放弃医学。弃医后,鲁迅返回东京学习德语,大量阅读西方哲学与文学著作,并尝试创办《新生》杂志(后因资金问题流产)。他与周作人合译《域外小说集》,重点介绍俄国及东欧被压迫民族的作品,试图唤醒国人反抗意识。1906年,鲁迅奉母命回国与朱安成婚,四天后即携弟周作人返日。这段无爱的婚姻成为其终生隐痛,也加剧了他对封建礼教的批判。1909年,因周作人结婚需经济支持,鲁迅被迫放弃学业回国谋生,结束七年留日生涯。

1909年8月,鲁迅从日本归国后,受聘于杭州浙江两级师范学堂,担任生理学和化学教员,同时兼任日本植物学教师铃木珪寿的翻译。他引入现代科学教育理念,解剖课甚至要求学生亲手解剖尸体,引发保守派不满。1910年8月,鲁迅回到故乡绍兴,任绍兴中学堂监学兼博物学教员。期间因辛亥革命前的动荡局势,学校经费短缺,他多次为学生争取权益,甚至自掏腰包维持教学。1911年,他创作了个人首篇文言小说《怀旧》,通过私塾先生与乡绅的对话,讽刺封建教育的迂腐。

1912年,鲁迅应蔡元培邀请赴南京任教育部社会教育司第一科科长,主管文化设施建设。同年随政府迁至北京,升任教育部佥事。他参与筹建京师图书馆、历史博物馆,推动注音字母方案,但因官僚体制腐败而深感压抑。为排遣政治理想的失落,鲁迅大量抄录古碑、辑录金石碑帖,如《六朝墓志》《汉画像集》等,并校勘《嵇康集》《谢承后汉书》等古籍。这段经历既是对传统文化的深入研究,也是精神上的自我疗愈。他同时研读佛经,试图从佛教哲学中寻找精神出路。1914年,鲁迅将母亲和原配朱安接至北京。他与朱安的无爱婚姻持续僵持,曾感叹“这是母亲给我的一件礼物,我只能负一种赡养的义务”。经济压力与情感孤寂加剧了他的抑郁情绪,常以饮酒、吸烟排解。

1917年,鲁迅开始为《新青年》撰稿,但尚未完全投入新文化运动。他在给许寿裳的信中写道:“吾辈诊中国痼疾,须用猛药”,预示了后来的文学觉醒。

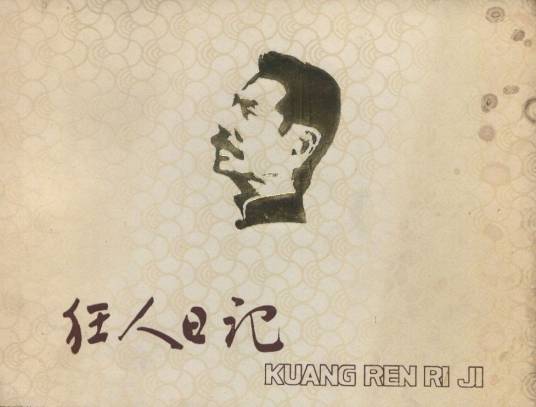

1918年4月,鲁迅受钱玄同邀请,以笔名“鲁迅”在《新青年》发表中国首篇白话小说《狂人日记》,揭露封建礼教“吃人”本质,成为新文化运动标志性作品。此后,他参与《新青年》编务,与陈独秀、李大钊等共同对抗守旧派。

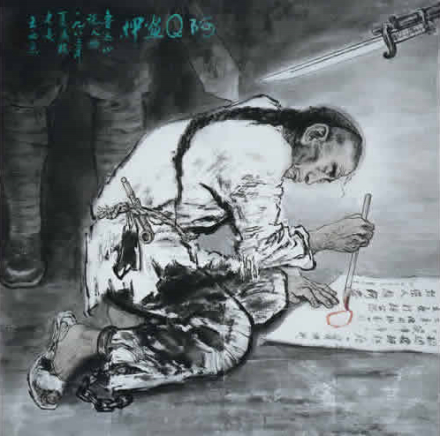

1921年12月,应孙伏园约稿,鲁迅在《晨报副刊》连载《阿Q正传》,通过阿Q形象批判国民劣根性,引发社会广泛讨论。这部作品被许广平等青年视为思想启蒙读物。

1923年,鲁迅受许寿裳邀请到北京女子高等师范学校(女高师)讲授“中国小说史”,前排学生许广平为其画像,两人开始师生互动。同年,鲁迅发表演讲《娜拉走后怎样》,探讨女性独立问题,被保守派斥为“偏激”。同年因周作人妻子羽太信子挑拨,鲁迅与周作人兄弟失和,搬离北京八道湾住所。朱安拒绝回绍兴娘家,鲁迅被迫维持无爱婚姻,感叹“做封建婚姻牺牲品”。

1924年杨荫榆任女高师校长后独断专行,鲁迅支持刘和珍、许广平等学生发起“驱羊运动”,代拟呈文并联合七位教员发表宣言。1925年杨荫榆勾结军警镇压学生,鲁迅公开纠正自身错误判断,赢得学生敬佩。1925年鲁迅因支持学潮被章士钊非法免职,起诉胜诉后复职。1926年“三·一八惨案”爆发,鲁迅撰写《记念刘和珍君》抨击政府,遭通缉后避居山本医院,同年8月赴厦门大学任教。

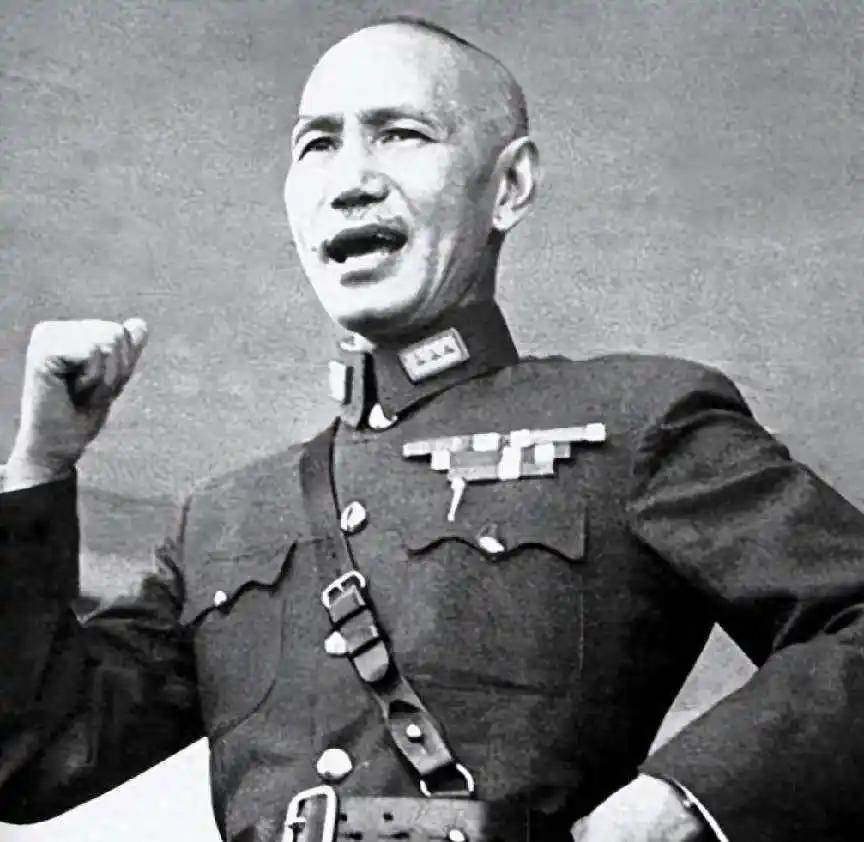

1927年1月,鲁迅应中山大学之邀赴广州任教,担任文学系主任兼教务主任。期间他发表《无声的中国》等演讲,主张青年应“发出真的声音”。同年4月,国民党发动“四一二”反革命政变,鲁迅目睹学生刘和珍等青年被屠杀,愤而辞去所有职务。他在《答有恒先生》中写道:“我至今为止,时时有一种乐观,以为压迫、杀戮青年的,大概是老人……现在我知道不然了。”,标志其彻底抛弃进化论思想,转向阶级分析。1927年10月,鲁迅携许广平移居上海,开始以自由撰稿为生。此时他大量翻译马克思主义文艺理论著作,如卢那察尔斯基的《艺术论》,并创作《而已集》等杂文集,揭露国民党“清党”暴行。

1930年,鲁迅参与发起中国左翼作家联盟(左联),起草《对于左翼作家联盟的意见》,强调“战线应扩大,目的应斗争”。他扶持柔石、萧军、萧红等青年作家,为叶紫《丰收》作序,资助出版《奴隶丛书》。柔石遇害后,鲁迅悲愤写下《为了忘却的记念》,控诉当局暴行。此阶段鲁迅以杂文为武器,在《申报·自由谈》等阵地发表《友邦惊诧论》《论“费厄泼赖”应该缓行》等文,直指国民党政府“攘外必先安内”政策的虚伪性。他还与林语堂就“幽默文学”展开论战,反对逃避现实的文学倾向。

1934-1935年,鲁迅创作《非攻》《理水》等历史小说,收入《故事新编》。他通过大禹、墨子等形象,讽刺现实中的官僚主义与空谈家,开创“古今杂糅”的叙事风格。面对国民党的“图书审查令”,鲁迅以“且介亭”(“租界”半字)为笔名发表《且介亭杂文》,揭露当局的文化专制。他参与中国民权保障同盟,营救丁玲、瞿秋白等被捕作家。

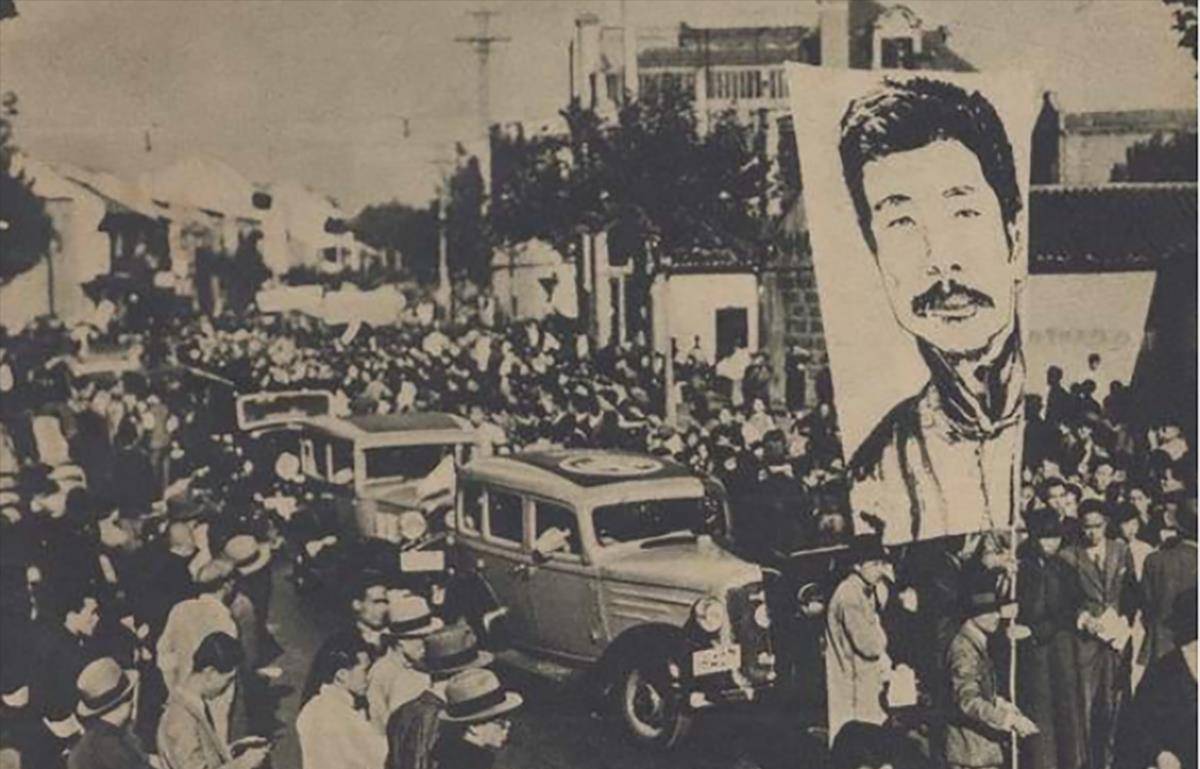

1936年10月19日,鲁迅因肺结核病逝于上海。葬礼上,民众自发覆盖“民族魂”白幡,巴金、萧军等12位青年作家抬棺送葬。其遗嘱中仍强调“忘掉我,管自己的生活”。

鲁迅是刺破暗夜的炬火,以笔墨作刃剖开时代的疮痍。他以《狂人日记》撕碎礼教虚饰,让阿Q的辫子鞭笞民族的蒙昧,六百余万文字如星子坠入混沌长夜。笔下铁骨铮铮,却藏温润月光——萧红曾见他笑落烟卷,周海婴记忆中的父亲总将温情揉进昏黄灯影。在启蒙与革命的狂澜中,他既是“横眉冷对千夫指”的孤勇者,亦是“俯首甘为孺子牛”的摆渡人,将思想的火种播撒在荒原,待春风起时燎原成炬。